長く続いたコロナ禍もようやく終息の兆しが見えてきたものの、まだまだ建設業界は景気が回復したとは言えない状況です。本記事では、建設業界の最新動向について、2022年までの動向や業界が抱える課題を踏まえて、将来の予測を分析していきます。また業界の動きに対して、企業はどのように動き、対策をすればいいのかについても解説します。

2022年の建設業界動向

まずは2022年における建設業界全体の動向について見ていきましょう。

建設投資額は増えるものの建設コストも上昇

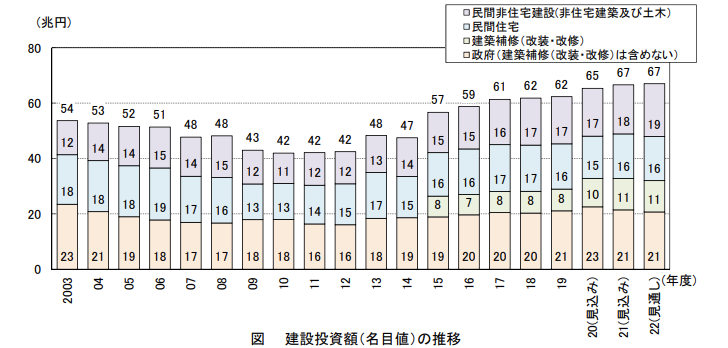

2022年は、コロナ禍でありながら建設投資額が過去最高の数字を記録した年でした。

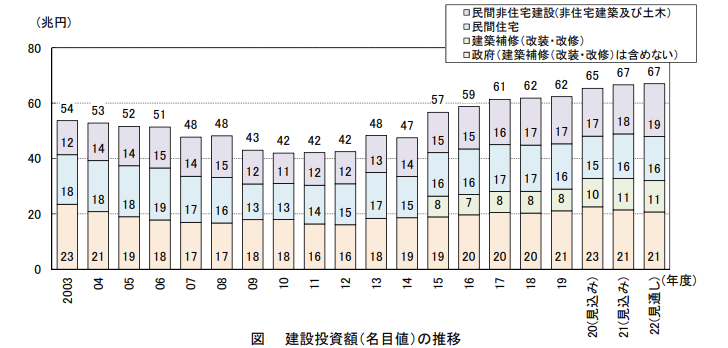

【国土交通省による建設投資額の推移】

このように2021年から横ばいではありますが、2022年においても公共工事・民間工事ともに建設投資額は67兆円と過去最高の数字を記録しています。

しかしその一方で建設業界全体で人件費が高騰しており、建設投資額は増えるものの建設コストも上昇しているのが現状です。

建設バブルの終焉?不穏な倒産件数の増加

2021年までは、東京オリンピック開催による特需で建設業界全体が順調に成長を遂げていました。

しかし東京オリンピック終了に伴う特需の終わりに、コロナ禍といった問題が立ちはだかったことにより、2022年は建設業界の倒産件数が増加しています。

東京商工リサーチの調査によると、2022年11月までの建設業界全体の倒産件数は、対前年同期間比で「+ 13%」と倒産している企業が前年よりもかなり増加しています。

これが職人不足や資材高騰、コロナ関連融資の返済開始などが原因と言われています。

就業者数は横ばい傾向

人手不足が常に指摘されている建設業界ですが、2022年度における就業者数は横ばいだったことがわかっています。

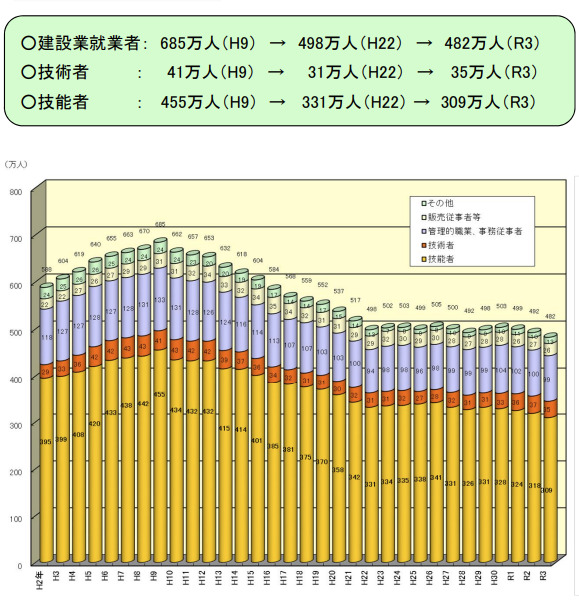

【建設業界就業者数の推移】

技術者の数は過去と比べて盛り返しつつあるものの、業界全体の就業者数や技能者の数は減っており、少子高齢化による人手不足が徐々に建設業界にも影響を及ぼしていると言えるでしょう。

建設業界全体の需要動向

国土交通省による建設業界の建設投資額推移を見ても、2022年は公共工事・民間工事ともに微増していたことが分かります。

【国土交通省による建設投資額の推移】

また政府は災害の備えとして「国土強靭化基本計画」を推し進めており、災害後の復興という事後対策ではなく被害を最小限にするための国・地域社会を構築する取り組みを始めました。

そのため災害対策の公共工事が活発的に行われており、2022年以降もこの動きは変わらないことが予測されます。

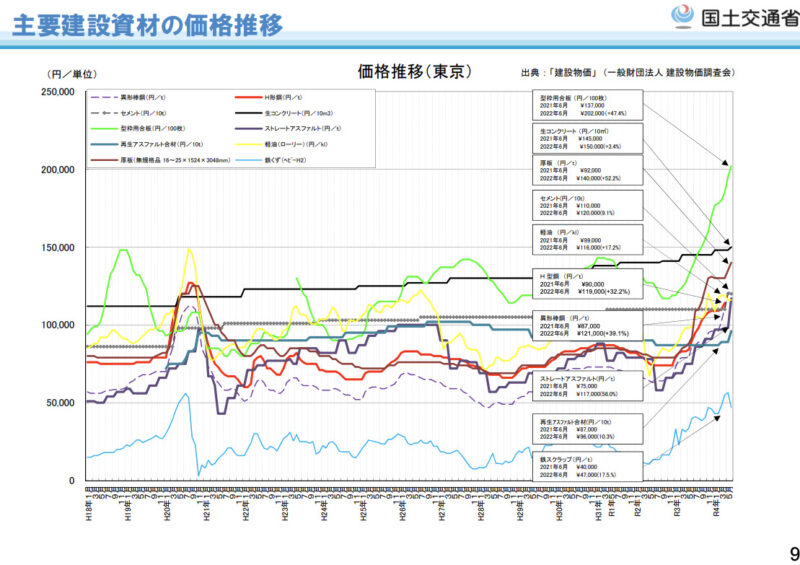

主要建設資材の価格推移

コロナ禍やウクライナ情勢の影響を受けて、2022年は主要建設資材の価格が高騰した年でした。

建設業界は工事の受注から完了までの期間が長いので、資材が高騰すると大きく影響を受ける業界です。

今後改善される材料も見当たらず、しばらくは主要建設資材の高騰が続いていくことが予想されます。

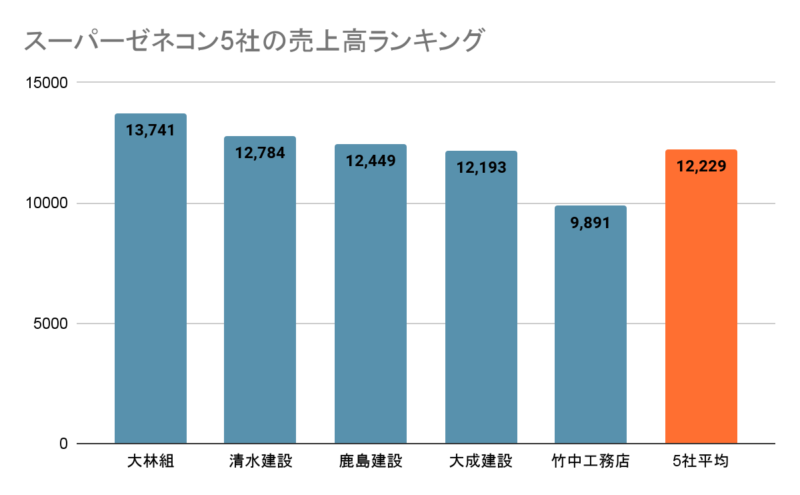

2022年建設業界売上TOP5

建設業界において、どういった企業が好調だったのか、業界全体の売上TOP5を見てみましょう。

2022年の建設業界において、売上高TOP5だったのはスーパーゼネコンと呼ばれる5社でした。

竹中工務店以外の4社の売上が「1兆円」を超えており、コロナ禍においても盤石な経営体制だったことがわかります。

スーパーゼネコン各社の特徴や事業内容の比較に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

関連記事:スーパーゼネコンの売上高ランキング|事業内容・各社の特徴・社風を徹底比較!

建設業界が抱える課題

建設業界は、主に次の5つの課題を抱えています。

- 就業者の高年齢化

- 長時間労働

- 災害の多さ

- 行き過ぎた重層下請構造

- 生産性の低さ

それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。

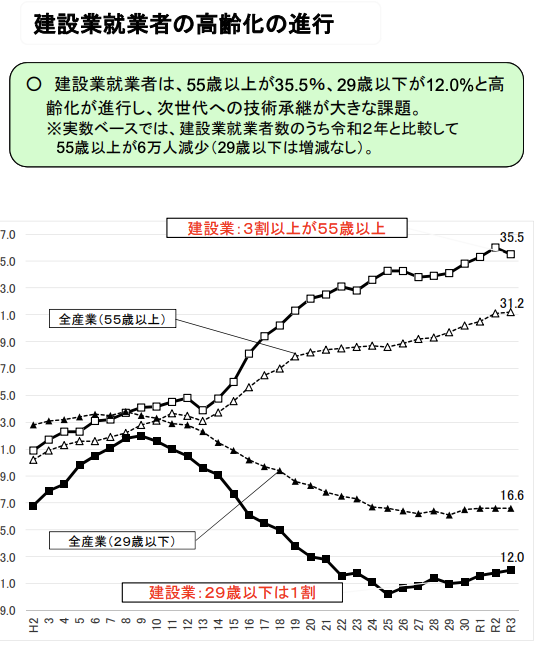

就業者の高年齢化

建設業界では、就業者の高年齢化が常に課題となっています。

建設業就業者は55歳以上が35.5%、29歳以下が12.0%と、他の産業と比較しても高齢化が著しく進行していることがわかっています。

今後技術力を持った職人たちが大量離職すると、貴重な技術が失われてしまう可能性が高いです。高年齢化や人手不足による倒産はもちろんのこと、日本の建築業界を維持できなくなる可能性もある深刻な問題と言えるでしょう。

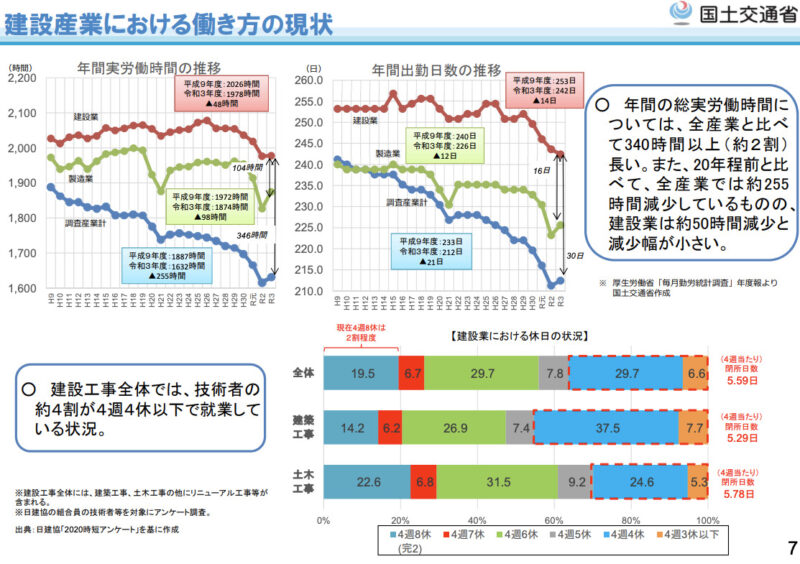

長時間労働

建設業界は、年間の総労働時間が全産業と比べて340時間以上長いことが分かっています。

業界全体で技術者の約4割が4週4休以下で就業している状況です。これは業界全体の人手不足が影響しており、人が足りないのを長時間労働で補っている形でした。

しかし後述で紹介するように、働き方改革が導入されたことから、長時間労働によって人手不足を補うことも今後は難しくなることが予想されます。

労働災害の多さ

長時間労働だけではなく労働災害が多いことも建設業界の問題です。

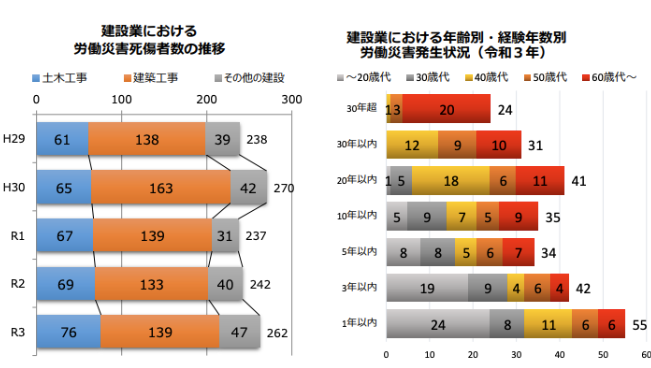

2022年の労働災害発生状況によると、全産業の死亡者が758人のうち建設業界では死亡者が262人であることが分かっています。

つまり労働災害による死亡者の約4割が建設業界で働いている人々なのです。また50歳以上の高年齢労働者の割合が高くなっていることも分かっており、高齢化による人手不足の波が押し寄せていると言えるでしょう。

建設業界の課題に対する政府の取り組み

様々な課題を抱えている建設業界の抜本的な改革を図るために、近年政府も様々な取り組みを行っています。

ここでは、建設業界に対して大きな影響を与える可能性がある政府の取り組みについて、詳しく見ていきましょう。

働き方改革の推進

2019年4月に労働基準法が改正されたことにより、時間外労働における上限規制が建設業界においても適用されるようになりました。いわゆる「働き方改革」です。

もっとも長時間労働が慣習化しており、すぐには解決することのできない可能性が高い建設業界においては、改正労働基準法の適用が2024年4月まで延長されていました。

以下が改正労働基準法改正前と改正後の違いです。

【労働基準法改正前と改正後の違いまとめ】

| 労働基準法改正前 | 労働基準法改正後 |

|---|---|

| ・時間外労働における上限規制適用除外(除外なし) | ・時間外労働は原則月45時間以内かつ年360時間以内 ・特別条項付き36協定が適用対象となる (ただし上限規制あり) ・違反すれば法的に罰則あり |

従来時間外労働の上限は、建設業界においては適用除外となっていたため残業が無制限でできる状況でした。

しかし改正労働基準法によって、無制限だった残業が「原則月45時間以内かつ月360時間以内」まで制限されます。

つまり建設業者は、無制限な残業に頼った工事ができなくなってしまい、これまでとは異なりより効率的な働き方が求められるようになったのです。

改正労働基準法の改正によって、建設業界にはどのような影響が及ぶのか、それに対して企業はどのように対策をすれば良いのかについては以下の記事でも詳しく解説しています。

【参考記事】

【2024年施行】建設業界に影響を与える改正労働基準法の概要と行うべき対策を徹底解説

建設業法の改正

建設業界では、昔から工事に専門的な技術者が何人も必要になることから、重層的な下請け構造が発生してしまうのが通常でした。

元請け業者から中請け業者に工事の発注を行い、専門的な技術者を確保するために中請け業者から下請け業者に発注がされる流れは、工事を円滑に行うためには必要である一方で、下請け業者の立場が弱くなってしまうことは長年指摘され続けています。

特に人件費や資材の費用が社会の流れで急激に高騰してしまうと、下請け業者にしわ寄せがいってしまいます。こういった長年の問題を解決するために、2023年1月には工事請負下限金額の引上げを主とした「改正建設業法」も施行されました。

建設業法が改正されたことによって、下請け業者に対する報酬の支払い下限が引き上げられたことにより、徐々にですが建設業界全体で待遇改善がなされています。

2023年以降の建設業界はどうなる?

ここまで2022年の建設業界動向から建設業界が抱えている課題について解説してきました。

これらを踏まえて、2023年以降の建設業界はどうなっていくのか予測していきたいと思います。

建設業界に対する需要はまだまだ増加する

今後の建設業界は、短中期的には需要が増加していく可能性が高いです。

なぜなら、首都圏では再開発や物流施設の建設の動きが活発であり、地方でも大阪万博に向けた開催会場の設立やリニア中央新幹線の開発など大規模なプロジェクトが予定されているためです。

首都圏周辺は建物の老朽化問題も進んでおり、建て替え需要が年々増加しています。また物流施設や生産施設が足りないことも指摘されており、爆発的な需要の増加は見込めないものの、堅調に増加していく可能性が高いです。

一方で少子高齢化により、長期的には建設業界全体の需要が少なくなっていくことが見込まれています。建設業界だけではなく様々な業界が日本では先細りしていく可能性が高いので、受注競争がより激化していくでしょう。

海外人材の登用が鍵に?

少子高齢化によって長期的には業界全体の需要が少なくなっていくことが見込まれているため、今後は海外進出を積極的に行う必要があります。

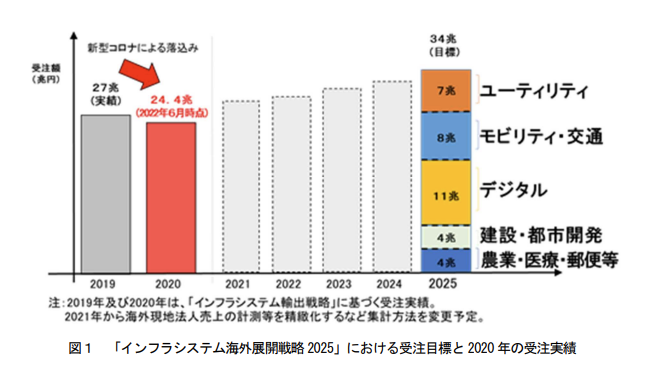

実際に日本政府も、2022年に国土交通省を中心とした「インフラシステム海外展開行動計画2022」という計画を発表しました。

この計画は、需要が少なくなっていく国内の建設市場だけではなく、まだまだ需要が増加する可能性が高い新興国のインフラ建設を積極的に行うことで建設業界全体で成長を図っていくというものです。

【国土交通省による2020年の受注実績と2025年までの受注目標】

このように2020年の段階で受注額が24.4兆円だったのを、2025年には34兆円まで引き上げることを目標に掲げています。

そのため国による海外進出の支援も活発化することが予想されており、海外進出するためにも海外人材を積極的に登用していくことが、先細りしていく可能性の高い建設業界で生き残る鍵と言えるでしょう。

避けては通れないDX化

まだまだアナログで作業が行われていることが多い建設業界では、DX化の推進が急務です。

実際に国土交通省も「i-Constructionプロジェクト」や「2023年までに小規模を除く全ての公共事業にBIM/CIMを原則適応」といった取り組みを通じて、建設業界全体のDX化推進に取り組んでいます。

関連記事:BIMとは?導入のメリット・デメリットや3DCADとの違いを解説

そのため中小企業であっても、次のようなデジタル技術を積極的に取り入れて業務の効率化・人手不足の改善を図っていかなければなりません。

【DX化で取り入れたいデジタル技術の例】

- ドローン

- ICR建機(情報通信技術を取り入れた重機のこと)

- BIM/CIM

建築補修・改装工事の増加

建物の老朽化が日本全体で進んでいることもあり、建築補修・改装工事の需要は2023年も増加することが予想されています。

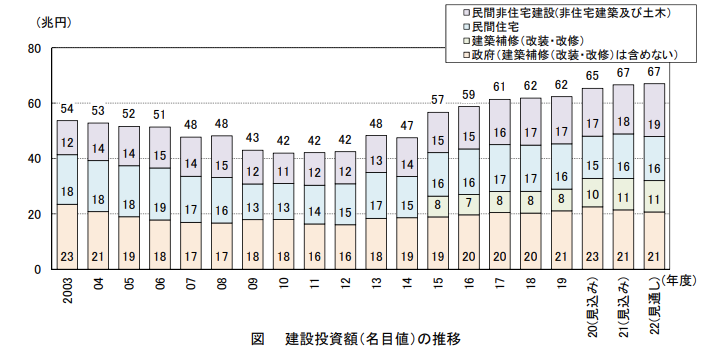

【国土交通省による建設投資額の推移】

このように2022年度の建設投資額は、公共工事・民間工事ともに毎年のように増加を続けています。2023年もこの動きは変わらず、建築補修や改装工事は微増していく可能性が高いです。

脱炭素化に向けた取り組みも加速

脱炭素の動きが世界的に進んでいる中で、2023年には建設業界においても様々な取り組みが加速化していくことが予想されます。

国土交通省は2030年度までの省エネルギー対策の主な政策として、建築物の省エネ化や住宅の省エネ化を挙げています。

2022年には住宅の省エネ対策に約1,300億円の予算を要求するなど、省エネに向けた支援政策、住宅生産者や設計者への支援を積極的に実施する予定です。

そのため今後は、省エネ対策が可能な住宅建築ができる建設業者の需要がこれまでよりも向上していくことが予想されます。

建設業界の最新動向

2022年までの建設業界の動向と2023年以降どうなるかについて詳しく解説してきました。

今後も国内では需要が増加していく見込みの建設業界ですが、人手不足や長時間労働などの深刻な課題はいまだ解決されずにいます。

今後は業界全体でこういった課題を解決するために動かなければ、後継者不在によって希少な技術が途絶えてしまったり、人手不足による倒産が相次いで起こってしまったりする可能性が高いです。

そのため今後建設業者が生き残っていくためには、積極的な海外進出やDX化推進による業務効率の改善などを図っていく必要があるでしょう。