「BIMを導入したら積算業務は本当に効率化される?」「2D(二次元) CADとの具体的な違いは何なのか?」積算業務に携わる方であれば、このような疑問を一度は持ったことがあるのではないでしょうか。

建築産業界では、人手不足や残業削減が求められる中、設計変更のたびに発生する積算のやり直しに苦労している現場も少なくありません。一方で、BIMを活用した積算システムにより、業務効率が大幅に向上したという事例も増えてきています。

そこで今回は、BIMによる積算業務の進化と、導入によって実現できる自動化・省力化の可能性について詳しく解説します。

BIMがもたらす積算業務の変化

建設業界は今、深刻な人手不足と働き方改革という大きな課題に直面しています。従来の2D CADベースの積算業務では、図面から計測した情報を積算ソフトウェアへ入力する作業に時間がかかります。

さらに、設計変更が発生すると、変更箇所を再度拾い直し、数量を修正する必要があるため、作業の繰り返しが大きな負担となっていました。残業時間の増加や、人為的ミスによる積算精度の低下といった問題も無視できません。

こうした課題の解決策として、BIM(Building Information Modeling)を活用した積算が注目されています。国土交通省もBIM推進の一環として積算分野での実証実験を進めており、業界全体としてBIM連携積算への移行が進んでいる状況です。

BIM連携積算とは?2D CADとの決定的な違いを解説

BIM連携積算とは、BIMモデルに含まれる3次元形状データや属性情報を活用して行うデータ連携積算システムです。ここでは、BIMの基本的な特徴や積算ソフトウェアとの連携の仕組み、そして国土交通省によるBIM推進の取り組みについて解説します。

そもそもBIMとは?3つの特徴で理解する

BIM連携積算を理解するためには、まずBIMの基本的な特徴を押さえておく必要があります。

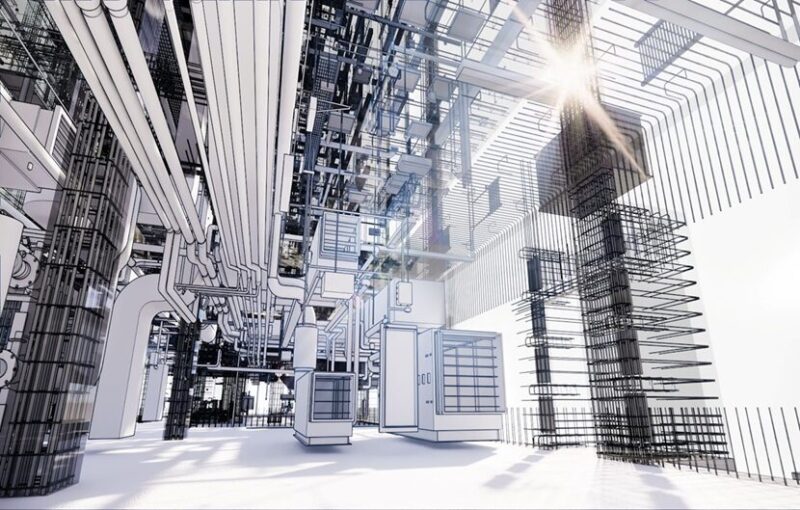

BIM(Building Information Modelling)とは、建物を三次元で表現したデジタルモデルに、室名や面積、材料や性能などの属性情報を加えた「建物情報モデル」を構築し、設計から施工、維持管理まで一貫して活用するシステムです。

従来の二次元図面では把握しにくかった構造や設備などの配置の整合性を事前に確認できるほか、関係者間で情報を共有しやすくなるため、設計ミスや手戻りを防ぎ、コストや工期の削減にもつながります。

ここでは、BIMの3つの重要な特徴について解説します。

特徴1:建築要素ごとのモデリング

建物やオブジェクトの配置・形状について、2D CADは二次元情報で表現しますが、BIMは三次元情報を作成します。

線や図形の集合体である2Dデータとは異なり、BIMでは柱や壁といった建築要素(オブジェクト)ごとに建築的な意味を持って作成されるのが特徴です。

例えば、2D CADで壁を表現する際には平行な2本の線として平面的に描画しますが、BIMでは「壁」というオブジェクトとして高さや厚みを持った3次元の立体として空間上にモデリングしていきます。

特徴2:属性情報の付加

BIMモデルの各建築要素(オブジェクト)には、形状データだけでなく、多様な属性情報を付加できます。各オブジェクトに付与される情報には、記号、形状、位置(座標)、仕様(材質・性能・寸法・サイズなど)、分類コード、コスト、その他付随情報などがあります。

2D CADでは図面上に文字や記号で情報を記載するだけでしたが、BIMではオブジェクト自体がデータベースとして機能し、必要な情報を保持しています。

例えば、壁であれば、オブジェクトに厚さ、構造種別、仕上げ材料、断熱性能、遮音性能、耐火性能などの情報を持たせることができます。柱の場合は、構造形式、材種、材料強度、断面寸法、仕上げ、下地材といった情報が含まれます。開口部には、開閉機構、防火性能、断熱性能、金物やハンドルの仕様なども登録可能です。

特徴3:単一モデルによる図面間の整合性

BIMでは、1つの3次元モデルから平面図、立面図、断面図、詳細図などさまざまな図面を切り出して作成していきます。モデルを修正すれば全ての図面が連動して更新されるため、何枚も図面を修正する必要はありません。図面間の不整合も、基本的に発生しない仕組みです。

積算業務においても、どの視点から数量を確認しても同じ結果が得られることは、大きな信頼性につながると言えるでしょう。

BIMモデルと積算ソフトウェアを連携させる仕組み

BIM積算は、BIMソフトウェアで作成したBIMモデルの情報を積算ソフトウェアに受け渡して進めていきます。2つのソフトウェアを連動させることで、手作業での入力工程を大幅に削減できるのが魅力です。

BIMデータの受け渡しには、国際標準仕様である「IFC(Industry Foundation Classes)」などのデータ形式が用いられます。IFCは異なるBIMソフトウェア間でもデータ交換を可能にする中間ファイル形式で、建築物の形状情報や属性情報を標準化された構造で保持します。

具体的な連携の流れとしては、まずBIMソフトウェアで建物の3次元モデルを作成し、各部材に必要な属性情報を入力します。次に、建築物のモデルをIFC形式でエクスポートし、BIM対応の積算ソフトウェアにインポートします。

なお、IFCによるデータの受け渡し方式が主流ですが、近年ではBIMソフトウェアに積算機能を直接組み込むアドイン型システムも開発・販売されています。このタイプでは、BIMソフトウェア内で直接数量抽出や概算積算が可能となり、データ変換の手間がさらに削減される点がメリットです。

BIM推進に向けた国土交通省の取り組みと関連事業

国土交通省は、建設業界全体の生産性向上を目指し、BIMの活用推進に積極的に取り組んでいます。特に積算分野においては、2019年度から「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」において、BIM連携積算の実証実験を実施してきました。

この実証実験では、実際のプロジェクトにおいてBIMモデルから数量を自動抽出し、従来の積算方法と比較した効果検証が行われています。結果として、積算業務時間の大幅な削減や、設計変更への対応時間の短縮が確認されており、BIM連携積算の有効性が実証されています。

また、国土交通省は公共工事におけるBIM活用を推進しており、2023年度からは小規模を除く全ての営繕工事でBIMの原則適用が開始されました。この流れは民間工事にも波及しており、今後ますますBIM連携積算のニーズが高まると予想されています。

BIMによる積算業務の変化

BIMと連携した積算については、概算積算と精算(詳細)積算でポイントが異なります。ここでは、概算積算と精算積算のそれぞれの段階に分けて詳しく解説します。

①概算積算

BIMの導入により、企画・基本計画・基本設計といった各フェーズで設計者主体のコストマネジメントが可能になりました。BIMモデルには部材の形状や数量、仕様といった情報が紐づいているため、設計の適切なタイミングで迅速にコストを算定できます。

さらに、各フェーズを通じて継続的にコストを検証でき、設計変更にも迅速に対応できる点が大きな特徴です。複数案の比較検討も容易で、単価データが整備されていれば設計者自身が主体的にコスト算定を行うことができます。

近年では、設計の初期段階から概算を把握できるBIM対応の概算積算ソフトウェアも登場しており、設計の川上段階からコストを意識した意思決定が可能となっています。

②精算積算

精算積算自体の手法や目的は、従来と大きく変わっていません。しかし、BIM連携積算ソフトウェアの登場によって、作業工程の効率化が進んでいます。

BIM連携積算ソフトウェアは、既存の積算ソフトウェアにBIMとの連携機能を付加したもので、およそ10年前から実用化が進んでいます。この仕組みにより、BIMデータから部位や項目名、長さ、か所など、積算に必要な情報を取得できるようになりました。

ただし、取得精度は設計者のモデリング方法に大きく左右されるため、積算者は自らデータを作成するのではなく、設計者との打ち合わせや助言を通して連携レベルの向上を図ります。

積算用データの入力作業が大幅に削減されることにより、業務の効率化が進んでいきます。また、積算時の質疑や図面修正の内容をBIMデータにフィードバックすることで、設計情報の精度向上にも寄与すると考えられています。

BIM連携積算導入にともなう3つの課題と解決策

BIM連携積算には多くのメリットがある一方で、導入にあたってはいくつかの課題も存在します。ここでは主要な3つの課題とその解決策について説明します。

課題1:導入コスト

BIM連携積算を始めるには、BIMソフトウェアと積算ソフトウェアの両方を導入する必要があり、初期投資が大きくなります。ソフトウェアのライセンス費用に加えて、業務に適したスペックのパソコンへの更新も必要になる場合があります。ただし、すでに積算ソフトウェアを導入済みでBIM連携機能が備わっている場合には初期投資は抑えられます。中小規模の企業にとっては、この初期コストが導入のハードルとなることも少なくありません。

解決策としては、国や自治体の補助金・助成金を活用し、段階的に導入を進める方法が有効です。例えば、「建築GX・DX推進事業」や「IT導入補助金」などがあるため、要件や対象経費、申請時期を確認して利用を検討するのも方法の1つです。

こうした支援策を活用することで、初期投資の負担を抑えながらBIM導入をスムーズに進めることができます。

課題2:人材育成と教育

BIM導入における人材育成の課題は、積算担当者がどの程度BIMを理解し、業務に活かせるかにあります。積算業務では、BIMソフトウェアの高度な操作スキルまでは求められませんが、BIMの基本的な概念と、どのような情報が積算ソフトウェアと連携するのかを理解することが重要です。いずれにしても、全ての設計情報をBIMから自動的に積算ソフトウェアに取り込めるわけではなく、一定数の情報は従来通りに人間が入力する必要があります。設計者との適切な協議により、多くの設計情報を積算と連携できるようなマネジメント力も求められるところです。

また、設計初期からBIM連携概算を活用したコストマネジメントにより設計者を適切に支援できるよう、数量算出にとどまらない新たな役割を担うスキルも求められます。社内研修の実施や外部教育サービスの活用に加え、一部プロジェクトでのスモールスタートから段階的に人材を育成していく方法が効果的です。

課題3:関係者との連携

BIMの効果を最大限に発揮するためには、設計者や積算担当者だけでなく、施工者や発注者などプロジェクトに関わる全ての関係者がBIMを共通基盤として活用することが不可欠です。

しかし、関係者間で運用方法や目的の認識が異なると、データの連携がうまくいかず効率化の効果が薄れてしまいます。そのため、プロジェクト初期の段階でBIMの活用方針やデータ共有のルールを明確に定めた「BIM実行計画書(BEP)」を策定することが大切です。

国土交通省もBEPの策定を推奨しています。実施要領を参考にすることで、関係者間の連携強化と情報共有の精度向上が期待できるでしょう。

BIMデータは様々な属性情報を付加できるのですが、実際の設計においては、効率化の点からも必要最小限の情報を入力するケースが多くみられます。また、積算に必要な設計情報をどのようにBIMデータとして設定するかについては、BEPでは十分に表現できません。したがって、積算連携に必要なBIMデータについては設計者と具体的に協議することが重要です。積算連携に必要なBIMデータが不十分な場合は、BIM連携積算の効果が十分発揮されないだけでなく、逆に通常の積算(積算ソフトウェアに人間が入力する)よりも非効率になる場合もみられるのです。

BIM連携積算におすすめのツール・ソフト

ここでは、BIM連携積算におすすめのツールとソフト、ソフトの選び方を解説します。

BIMソフトウェア(モデリングソフト)

BIMモデルを作成するための主なソフトウェアとして、以下のようなものがあります。

【Autodesk Revit】

世界的に普及しているAutodesk社提供のBIMソフトウェアで、建築、構造、設備の統合モデリングが可能です。豊富なファミリ(部品)ライブラリと強力なパラメトリック機能を備え、積算ソフトウェアとの連携性にも優れています。特に、大規模建築や複雑なプロジェクトに強みがあります。

【ArchiCAD】

直感的な操作性に定評がある、GRAPHISOFT社提供のBIMソフトウェアです。独自のプログラミング言語「GDL」により、詳細な部材情報を持つオブジェクトを作成できるため、積算データの精度向上を図りたい企業におすすめです。

【GLOOBE】

福井コンピュータの提供する国産BIMソフトウェアです。多様なソフトウェアとの連係機能を備え、建築基準法をはじめ日本の建築設計に特化した機能が充実しています。

【 Rebro】

機械設備・電気設備の設計に特化した、NYKシステムズ提供の設備専門の国産BIMソフトウェアです。日本の建築基準や設備設計の実務に対応しており、配管やダクトのルート設計、干渉チェックなどの機能が充実しています。設備工事の積算においても高い精度でデータを作成できる点が特徴です。

BIM対応建築積算ソフトウェア

BIMモデルから数量を抽出し、建築積算を行うための専用ソフトウェアには以下のようなものがあります。

【HELIOS】

IFCファイルとの連携機能を備えた日積サーベイが提供する積算ソフトウェアです。Revit、ArchiCAD、GLOOBEのBIMモデルから建築仕上・構造の数量を自動抽出し、建築数量積算基準に準拠した積算書を作成できます。視覚的な操作性に優れており、BIMモデルを3次元で確認しながら数量の拾い出しや検証が可能です。クラウド型のサービスも提供されており、初期投資を抑えた導入ができる点も特徴です。

【FKS 】

協栄産業が提供する建築仕上・構造数量算出の積算ソフトウェアで、RevitやArchicadとダイレクト連携できます。RC造の躯体数量を高精度で自動算出し、配筋の詳細な拾い出しにも対応可能です。日本の建築実務に即した機能が充実しており、構造図から直接データを取り込めるため、効率的に積算作業を進められるソフトです。

【COST-CLIP】

日積サーベイが提供するBIMモデルのIFCデータから数量情報を抽出できる建築概算積算ソフトウェアです。複数のBIMソフトウェアからのデータに対応しており、汎用性の高さが特徴です。抽出した数量データを既存の積算システムと連携させることも可能です。

ソフトウェア選びのポイント

BIM対応積算ソフトウェアを選ぶ際には、まず、自社の業務フローや、顧客である発注者・設計事務所・ゼネコンが使用しているソフトウェアとの互換性を考慮して選びましょう。プロジェクトの関係者間でスムーズにデータをやり取りできなければ、BIM連携積算のメリットが十分に発揮されません。

データの受け渡しがスムーズにできなければ、BIM連携積算の効率化効果が半減してしまいます。IFC対応は必須として、使用するBIMソフトの独自形式にも対応しているかチェックしましょう。

まとめ

今回は、BIMによる積算業務の進化と、その導入によって実現できる自動化・省力化の可能性について解説しました。BIM連携積算は従来の2D図面ベースの積算と比較して、数量の自動抽出による作業時間の大幅削減、人為的ミスの減少による精度向上、設計変更への迅速な対応といったさまざまなメリットがあります。

一方で、導入コストや人材育成、関係者との連携といった課題もあるため、これらへの対応策を講じることが求められるでしょう。自社に合ったソフトウェアを選択し、自社の業務フローに合わせて活用することで、BIM連携積算は積算業務の効率化と品質向上を実現する強力なツールとなります。

BIM連携積算の導入を検討されている方は、まず小規模なプロジェクトでのテスト導入から始めてみてはいかがでしょうか。こうした体制づくりを自社だけで進めるのが難しい場合は、積算ソフトウェアやBIM連携に精通した積算専門家に相談することも有効です。専門家のアドバイスを受けることで、自社の業務内容に適した導入ステップや運用ルールを明確にし、無理のない形でBIM連携積算の活用を推進できるでしょう。